重心児・医療的ケア児と暮らすバリアフリー設計【生活動線&車椅子でも安心な廊下編】

車いすでも動きやすい間取りは?

いつか介助が必要になったらどうしよう?

私は現在、住宅営業として働いていますが、自分の家族に障がいのある子がいます。

これまで多くのご家族の住まいづくりに関わってきました。

自らもバリアフリー住宅を建て、障がい児と暮らす中で得たリアルな気づきを、この記事でお伝えしたいと思います。

カタログには載っていないリアルな悩み。

たとえば「リビングと寝室の距離感」「トイレ・お風呂の位置」「通りにくい廊下幅」…。

こうした“ちょっとした違和感”が、やがて家族全体のストレスになることもあるのです。

この記事では、住宅のプロとして、そして障がい児の親として、 本当に住みやすい家の間取りについて、私の実体験をもとに詳しく解説します。

- 移動にストレスを感じない間取りとは?

- 毎日の介助や移動がラクになる動線の設計とは?

- 適切な廊下やドアの幅は?

「子どもと生活のしやすい間取りにしたいけど、難しい…」

そんな悩みを抱える方のヒントになれば幸いです。

失敗しない「間取りの工夫」

障がい児と暮らす家庭にとって、「家の間取り」は単なる部屋の配置ではありません。

それは、毎日の暮らしやすさ、安全性、子どもの未来を左右する“環境づくり”です。

しかし実際には、バリアフリー住宅の経験が少ない設計士や営業担当者では、

当事者でなければ気づけない視点が見落とされてしまうこともあります。

私自身の経験をもとに、「失敗しない間取りづくり」のポイントを順に解説します!

「移動」がラクになる通路・ドア幅の考え方

たとえば朝の着替え、子どもの食事、入浴や外出——。

こうした日常の動作には、すべて「移動」が伴います。

廊下が狭かったり、目的の部屋が遠かったりするだけで、毎日がストレスの連続になってしまいます。

多くの住宅では、廊下の幅が約78cm、室内ドアの幅は60〜65cmで設計されていることが一般的です。

この寸法では車いすがギリギリ通れる程度で、方向転換や介助のたびに壁やドアにぶつかることも。

設計時にこのような“動線の不自由さ”を見落としてしまうと、 生活のたびに慎重な動作を強いられ、家族全員の負担が増えてしまいます。

介護施設等は120cm以上が基準ですが、個人宅ではそこまでは不要かと思います。

しかし、広くなりすぎると建物面積が大きくなり、建築コストも上がってしまいます。

参考までに我が家は110cmほどで設計しました!

なお、参考基準として「高齢者等配慮等級3」では以下のような指針があります

| 項目 | 等級3の基準内容 |

|---|---|

| 廊下の幅 | 有効幅78cm以上(車いすの通行を考慮) |

| 居室の出入口幅 | 有効開口幅75cm以上(引き戸や開き戸でも対応可能) |

| 室内の段差 | 5mm以内に抑える(すべての部屋・廊下間でフラット) |

| 浴室の出入口幅 | 有効開口幅75cm以上、かつ段差5mm以内 |

| トイレの出入口幅 | 有効開口幅75cm以上、かつ内部に車いす回転可能なスペース(目安120cm以上) |

こうした基準も参考にしつつ、車いすや介助のしやすさを前提にした設計が欠かせません。

ドアに関してはそもそもの数を減らすのもアリです!

しかし、家の断熱性能によっては冷暖房コストがかかるので注意が必要です。

安心して過ごせる生活動線のポイント

「安全に過ごせること」は、移動のしやすさと同じくらい重要です。

長男は医療的ケア児ですが、

医療機器の置き場所や将来的な介助のしやすさを考えて設計しました。

それぞれ重視したポイントをお話しますね。

3-1 安全なリビングの配置のポイント

リビングは寝室のすぐとなりに配置をしました。

日中はリビングで過ごしながら、隣室のベッドで安静にしている長男の様子がすぐ確認できるため、 家族全員が安心して日常を送ることができています。

こうした配置の工夫によって、介助や緊急対応のハードルが下がり、

結果的に「家族全員の心の余裕」につながります。

3-2 寝室と水回りは近場に配置しよう

将来的な医療ケアや介助を考えると、寝室の近くに水回りを配置することは必須でした。

洗面室に続くドアは80cm以上を確保し、広さもストレッチャーが置けるよう3.5帖を確保しました。

またトイレの配置に関しては、

- 自力でトイレが出来る子:寝室のすぐ近く

- トイレで排泄をしない子:使い勝手の良いところでOK

水回りについてさらに知りたい方は、こちらの記事をお読みください

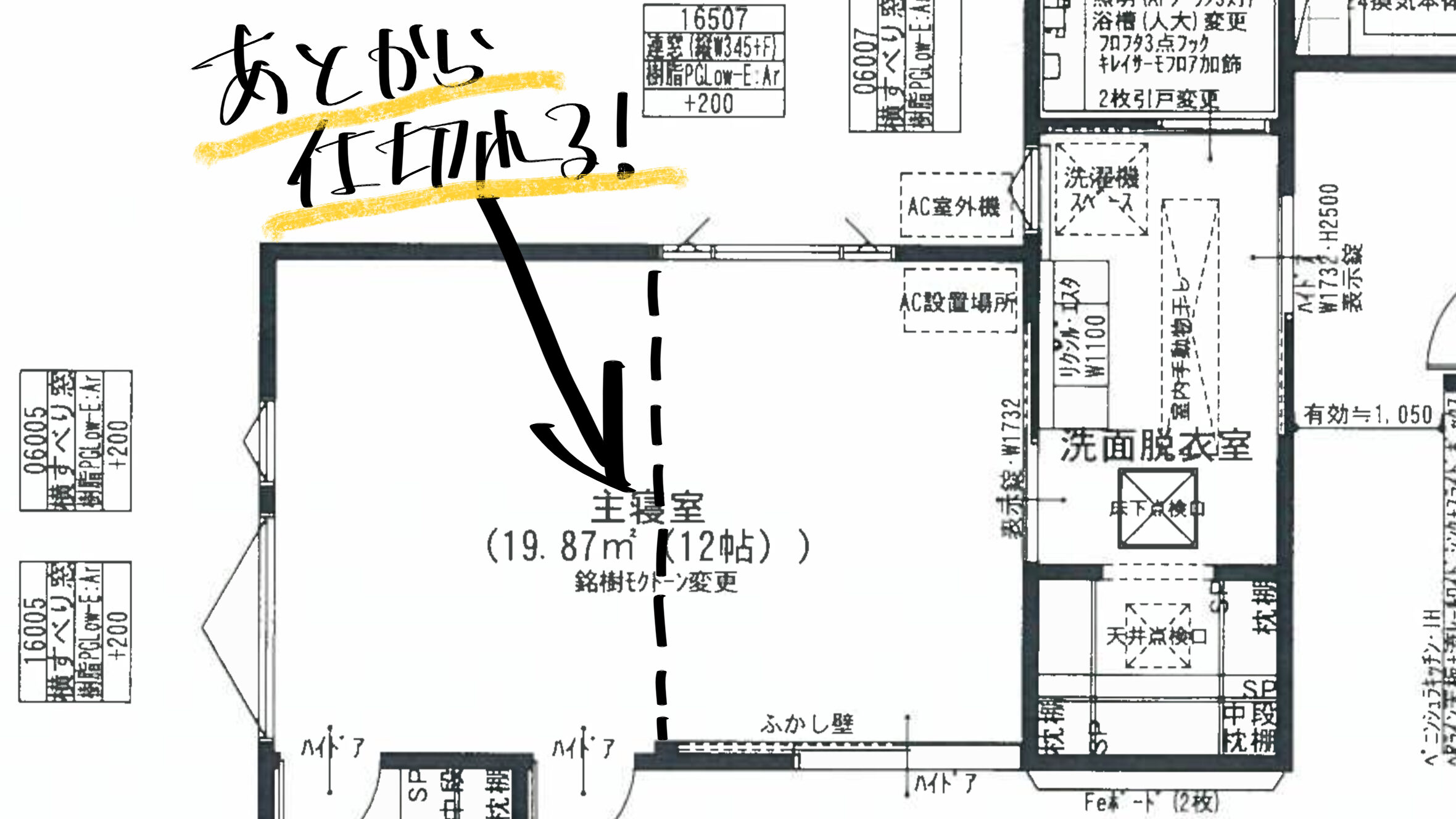

3-3 介助しやすい寝室の広さ

寝室には医療器具やおむつ、ガーゼなどのケア用品を収納できるよう、12帖と広めに設計しました。

夜間も夫婦のベッドからすぐにケアできるよう、同じ空間で寝られるようにしています。

さらに、将来的に6帖ずつに仕切れる設計にしています。

3-4 玄関スロープと適切な広さ

玄関は車から降りたあとにスムーズに家に入れるようにスロープを設置しています。

玄関前のスペースは車椅子が旋回できるよう、150cm以上の広さが望ましいです。

これ以下だと車椅子を切り返す際に周囲に当たらないように気を使う必要があります。

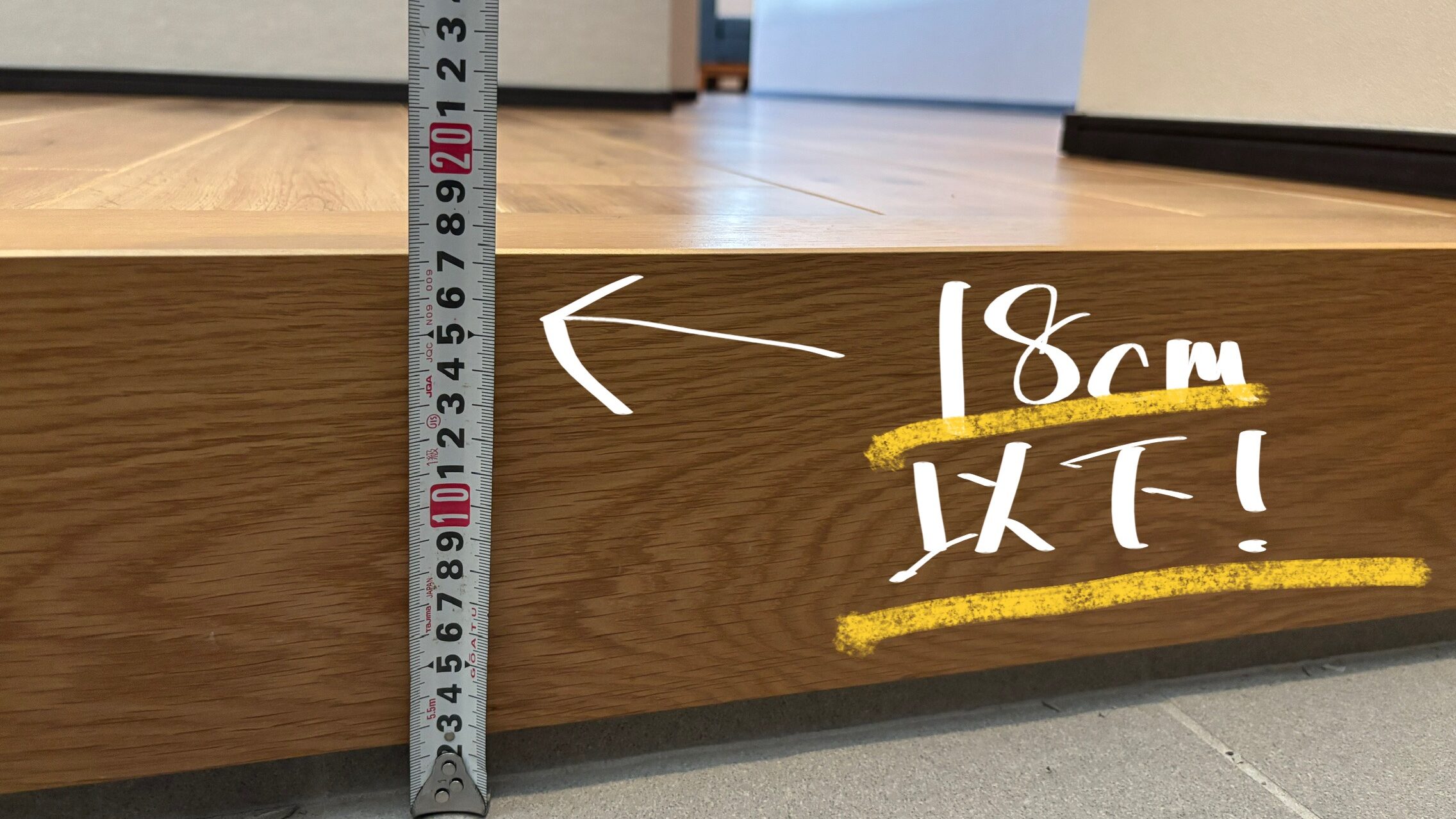

3-5 玄関上がり框の高さ

玄関ポーチから室内へ上がる段差(上がり框)にも注意が必要です。

バリアフリー住宅では、土間と室内の段差は18cm以下が推奨されています。

車いすでそのまま室内に入る場合は、室内スロープやフラット設計を検討することも可能です。

我が家ではそのまま入るのに抵抗があった点、段差があったほうが掃除がしやすそうな点を考慮して18cm以下で設計しました。

まとめ

以上、重心児が暮らしやすいバリアフリー住宅設計のポイントをご紹介しました。

現在プランニングでお悩みの方は、今回の内容を参考にしながら、設計士さんに具体的な要望を伝えてみてください。

個別のご相談がある方は、コメント欄やお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

できる範囲でアドバイスさせていただきます!

私のブログでは住宅以外にも、障がい児の子育てで不安を感じていらっしゃる方々へ有益な情報を発信しています。

ご興味のある記事があれば是非ごらんください。

人気記事

コメントを残す